酢豚/黒田尚吾

2020年12月4日

グループSNE/編集者

マーダーミステリー

1.5年記

はじめましてのかたも、そうでないかたも、こんにちは。グループSNEという会社でボードゲームの製作や物流を担当しております黒田尚吾と申します。。

今回はマーダーミステリーのアドベンドカレンダーに参加させていただくということで、出会って1年半のマーダーミステリーとの関係や思う事を、徒然なるままに主観で書き起こしていこうかなと思います。

得体のしれないゲーム

私が務めているグループSNEという会社はTRPGやTCG、そしてボードカードゲームの開発販売を行う会社です。SNEは少し変わっていて日々いろんな最新のゲームが空から降ってくる不思議な会社です。主に社長が海外から取り寄せたり、社員が見つけてきたりと理由は様々。うらやましいと思うかもしれませんが、毎日続くとそれはそれで感覚がマヒしてきて大変だったりします。ゲームが飽和し、若干食傷気味になってしまうのです。

マーダーミステリーが日本で認知される前年、コザイク代表秋口ぎぐる氏が会社にふらりとやってきました。

秋口氏はいつもひょうひょうとしつつも、怪しいゲームを持ってくることに定評があります。そして開口一番こういいました。

「マーダーミステリーってジャンルが中国で流行っていまして、めちゃくちゃ面白いので作ってきました。遊んでください」

かくしてSNE社内で急遽得体のしれないゲームを遊ぶこととなりました。話を聞いてみると、人狼っぽいルールにシナリオがついているという、いまいちピンとこない代物で、私自身変わったボードゲームの一種という事でゲームに臨みました。

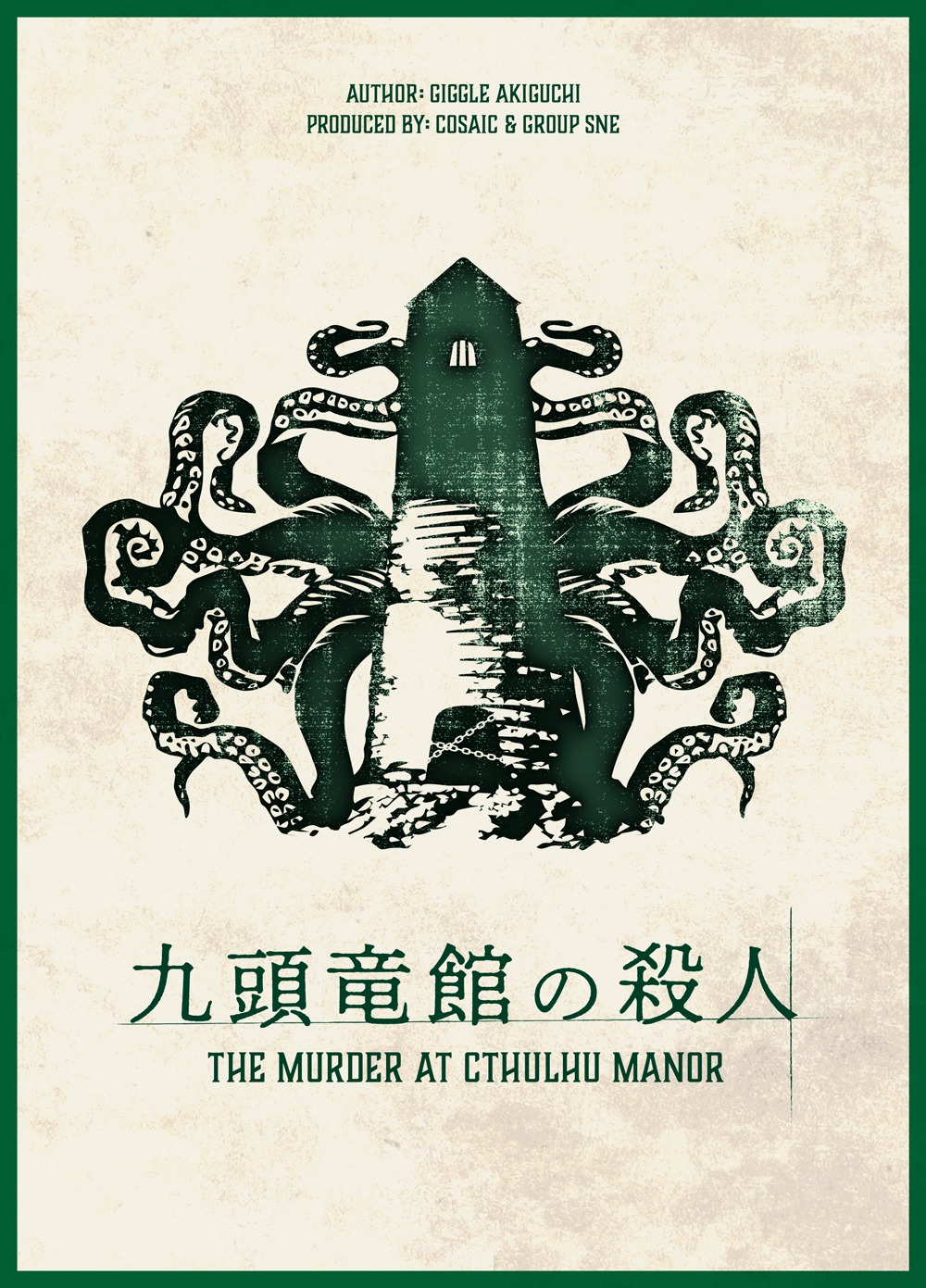

その時遊んだタイトルは『九頭竜館の殺人』。現在グループSNE/コザイクでパッケージの形で発売しているシリーズの第一作目です。

世界には自分の知らないシビレるほど面白いゲームがまだある

この記事を読んでいる人はマーダーミステリーがいかなるものか知っている人がほとんだと思うのでシステムがどんなゲームなのかは割愛しますが、これを遊んだとき久々に衝撃を受けました。アナログゲームの類はある程度知ったつもりでいたけれど、世界には自分の知らないシビレるほど面白いゲームがまだあるのだと。

自身が物語の主人公となって謎を追いかける、そしてその人生と事件を主観で味わう。アナログベースで新しいエンターテイメントがまだあるのだと、底知れぬ可能性も同時に感じました。

その後「このジャンルは日本で広めなければ!」ということで気が付けばコザイクと協力しつつ結構なスピードで社内にてマーダーミステリーをパッケージで販売しようという計画が動き出しました。私も紆余曲折を経て当時SNEに在籍していた小説家河野裕と『何度だって青い月に火を灯した』の開発を急ピッチで行い、無事その年の年末にSNE/コザイク共同開発のパッケージタイプのマーダーミステリー『九頭竜館の殺人』と『何度だって青い月に火を灯した』の発売にこぎつけることが出来ました。

また、それらの発売と同時に「マーダーミステリーという特殊なゲームを遊べる場所を作りたいね~」という何気ない話から秋口ぎぐる氏と店長の桜井理人氏の協力の元、『フーダニット』という実店舗も大阪梅田近くにオープンしました。多くのシナリオをたくさんのお客様に遊んでいただけるようにもなり、最初はマーダーミステリーを知らないというかたがほとんどで、新しいジャンルが広がってゆく感覚を肌で感じました。

その後も、SNE/コザイクは1年間で7本のシナリオを発売し、現在も様々なシナリオを開発しつつ私自身もその編集やテストプレイに追われています。

極端な言い方をすれば協力ゲーム

そんな流れの中で、日本各地でマーダーミステリーが広がり、様々な作家さんがシナリオを書き上げ、公演し、2020年末現在マーダーミステリーという文化は一気に広がりました。 プレイヤーも初心者から100本近いシナリオを遊んだことのあるプレイヤーまで様々な方がいらっしゃいます。

様々な方と出会い、いろんな作家さんと仕事をして私がマーダーミステリーに携わった中で心に残っている言葉があります。それはマーダーミステリーが流行る少し前、酒井りゅうのすけ氏がおっしゃった「マーダーミステリーは強度の弱いゲームです」という言葉です。

自由に会話や交渉が出来るゲームは一見魅力的に見えますがそれはゲームを破綻させる危険をはらんでいることも意味します。また、一緒に遊ぶプレイヤーとの相性にも左右され、1度しか遊べない体験という点でも、デザイナーとして「ゲームとして大丈夫かこれ?」と思う点が多々あります。またプレイヤーの増加に伴い様々な目的をもつプレイヤーが出てくるという事で、エンジョイ勢~競技ゲームとして遊ぶという幅が生まれており、人によってはセオリーの押し付けや一緒に遊ぶ人の相性が如実に出るといったことも浮き彫りになっています。

私がマーダーミステリーに出会った時の衝撃はこの記事を読んでいる皆さんが多少なりとも共感していただける部分ではないかなと考えています。マーダーミステリーは極端な言い方をすれば協力ゲームだと思っています。一番得点を取った人がいたとして、その結果ゲームが壊れてしまうことや、そのプレイヤー以外の人が嫌な思いをすることを、多くの制作者は望んではいません。得点があるのはキャラクターの方向性を明確に指し示す指標になり、ゲームとして、物語として成立する指標となるからです。

いいゲームとは、参加者全員がゲーム終了後ずっとそのゲームの話をしたくなり、自分がプレイしたキャラクターがその後どんな人生を歩むのか、そんな思いを馳せられる体験だと言えます。

その体験を実現するためには、ルールが整備されたシナリオを制作者側が用意し、プレイヤー、そしてゲームマスターといった様々な人が最低限のルールを守って協力しあうことが必要なのではないかと思うのです。

.jpg)